把 MCP 放回它该在的位置

前阵子有朋友问我:

“Agent 和 MCP 到底有什么区别啊?”

我当时愣了一下。

这问题乍听很简单,甚至让人觉得是不是在“混淆概念”。

但转念一想,没错啊。对于刚入行的人来说,各种 buzzword 像弹幕一样飞来,Agent、MCP、RAG、LangChain……乍一看都差不多,背后却完全不是一回事。

我决定写下这篇文章。

不是为了定义概念,而是想把它们放回该在的位置。这样以后遇到选择,就不会懵逼。

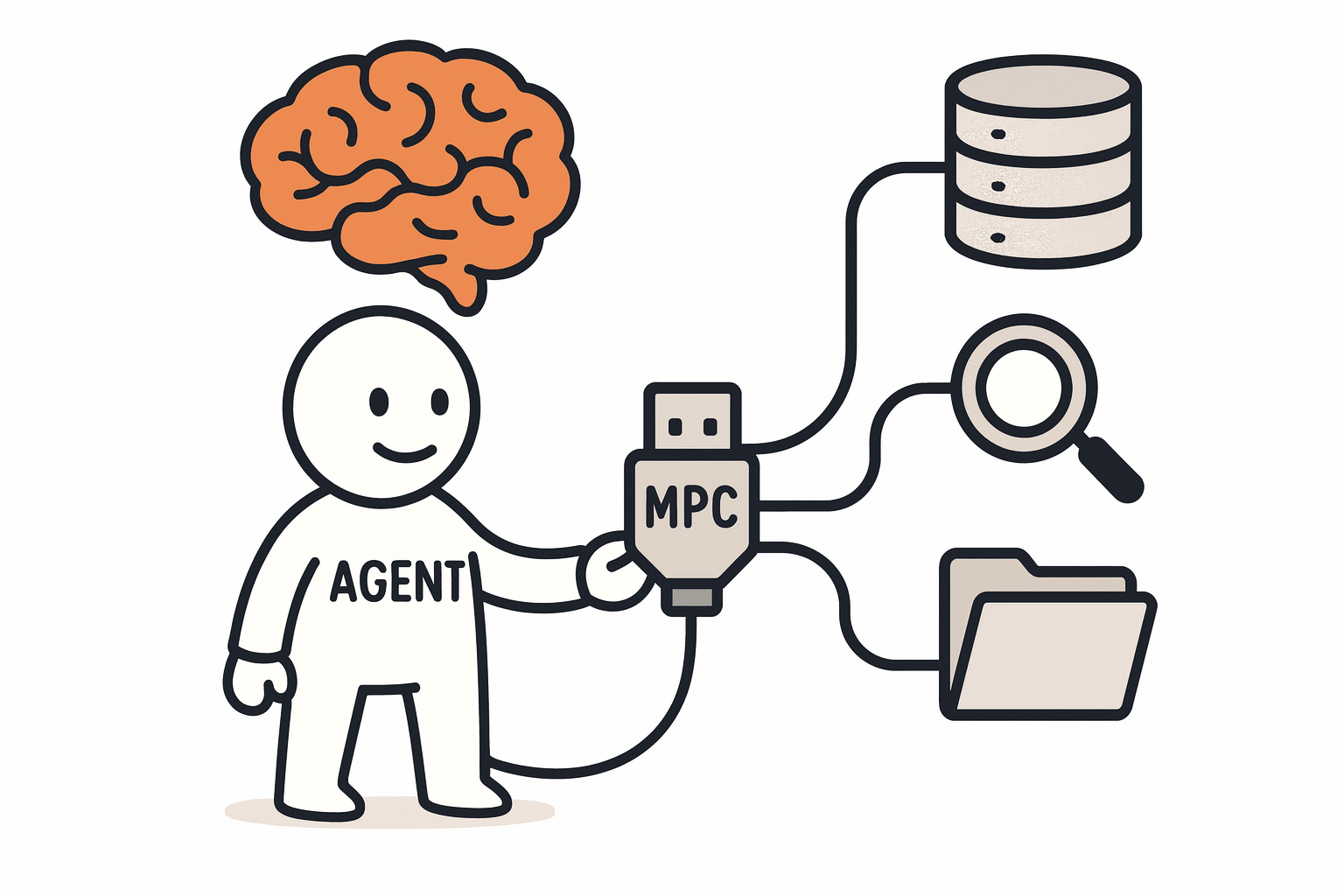

Agent 是人,MCP 是语言

如果把 Agent 比作一个人:

- 眼睛耳朵是 感知(输入)

- 大脑是 认知与推理(记忆、判断)

- 决定去做什么是 决策

- 动手去做是 执行

- 事后总结经验是 反馈

而 MCP 呢?

它不是另一个“大脑”,而是这人和外部世界说话时,用的通用语言。

Agent 想用锤子、笔记本、数据库……如果没有通用语言,就只能每次“手舞足蹈”解释一遍。但有了 MCP,像插 USB 一样——对接标准统一了,沟通就不再痛苦。

三种方式接工具

作为开发者,我自己踩过的坑大概分三种:

- 直连 API:最省事,写几行代码就能跑。但工具一多,就像每个家电都要单独插线,很快乱成一团。

- 自建网关:给工具统一写一层包装,好一点,但维护起来累。

- MCP 协议:就像买了插排,谁来都能插,但前提是大家都认这个标准。

所以 MCP 解决的不是“有没有 Agent”,而是“工具怎么接得更省心”。

什么时候该用 MCP?

我很喜欢把问题拆成“要不要现在就做”。

推荐用 MCP 的场景:

- 你要接的工具特别多、特别杂。

- 你想做一个“插件市场”,别人开发的工具也能接进来。

- 你的团队很大,需要统一接口和权限。

不急着用 MCP 的场景:

- 你只有 1-2 个工具,跑起来最重要。

- 原型阶段,时间比优雅更关键。

- 场景完全内网,不需要和别人兼容。

说白了:MCP 是标准,不是魔法。 如果你的产品还在“验证能不能跑”,先别急着上。

渐进路线(我自己走过的)

做产品的时候,我的演进路线大概是:

- 先直连 API:把东西跑起来,先看到结果。

- 工具变多了:抽象一层接口,否则维护起来要崩溃。

- 产品要规模化:再考虑 MCP,把“工具接入”完全标准化。

我不是一开始就追 MCP,而是把它当作未来的一步。

有点像盖房子:先把砖垒起来,等真的要接水电气,再考虑用不用品质更好的插座系统。

写在最后

所以,Agent 和 MCP 不是一回事:

- Agent 是大脑+身体,去做事。

- MCP 是语言+插口,帮它对接外部世界。

理解这一点,你就不会再问“Agent 和 MCP 是不是一个东西”,而会问:

“我的产品阶段,需不需要 MCP?”

我觉得这才是更有价值的问题。

本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 Luhui's Personal Website!

评论